旬の食材

市場へは春から夏にかけて入荷が多く、この時期に旬を迎えます。

市場へは春から夏にかけて入荷が多く、この時期に旬を迎えます。

産卵は秋から冬で、雄はまず5~30m の浅瀬で、潮が流れる岩礁帯に、見通しの良い高所に縄張りを作ります。そしてそこに雌を呼び込み産卵を迎えます。雌は産卵後はすぐに姿を消し、卵が孵化するまでは、雄が卵を保護します。

休む暇も無く縄張り警戒と卵の世話を続けるその姿は、まさにイクメン魚?の鑑です。

関西では、ウロコが小さく表面が油を塗ったように見えることから「アブラメ」とも呼ばれています。

魚体の側面にあるミシン目のように連なる線のことを側線と言いますが、通常左右に1 本ずつあります。側線の下には、水圧や水流の変化や振動などを感じ取る器官があります。

その側線が、アイナメにはなんと5 本もあるのです。しかしながらその内4 本は、実はダミーであるとわかってきています。結局、アイナメも機能しているのは1本だけということです。

最近は、家庭よりも、割烹などでお目に掛かることが多く、椀物の椀種に使えば、誠に高級感あふれる一品となります。

もし手に入れば、定番の塩焼きや煮付けなど和食はもちろん、アクアパッツァ等洋風料理にもおいしく召し上がれます。

マダコ科に分類され、北海道南部から九州沿岸に分布し、水深20~30mぐらいの深さに生息し、体長は最大でも30cmほどで、タコとしては小型です。

沿岸域では古くから食用として漁獲されています。

「イイダコ(飯蛸)」の名前は、胴体いっぱいに詰まった、米粒状の白い卵を持つことに由来しているとされるほか、その卵を煮たときに飯粒(めしつぶ)のような食感になることに由来するとも言われています。

また、今の季節しか味わえないこの卵は、やわらかく丸煮するのが、この食感を味わう最高の料理方法です。

今月の特集レシピでは、洋風にトマトソースで煮込んでいますが、里芋を使っているのは、和風の伝統的な取り合わせです。

トッピングの菜の花の緑が映えて、とてもきれいな一品です。

イイダコは、本当にこの季節しか味わえませんので、どうか、この春の一瞬をお楽しみください。

ほぼ全国で獲れます。

ほぼ全国で獲れます。

親の方はかますごと呼び、釜揚げが1月くらいから店頭に並びます。焼いて食べますが、安価で、なかなかおいしいものです。

くぎ煮には稚魚を使いますが、その漁は2月下旬なので、稚魚の生・チリメン・釜揚げとも2月末から3月末頃まで流通していて、いよいよ春到来の雰囲気を盛り上げます。

くぎ煮には新鮮なものを使わないと、炊きあがりがバラバラと折れてしまい、うまく釘のようにはなりません。そこで、生の稚魚は産地から直接量販店などに直送されたりします。

干した稚魚は「カナギチリメン」とか「コウナゴ」、釜揚げは「新子」と表示され、ともに、シラスと比べると一癖ありますが、独特の風味が魅力です。

釜揚げの新子はふんわりした食感で、大根おろしであえると、又、格別の美味しさです。

頭、口が大きく、目は頭の上部で少し出っぱって付いていて、どことなく愛嬌のある顔をしています。関西での呼び名はガシラです。

頭、口が大きく、目は頭の上部で少し出っぱって付いていて、どことなく愛嬌のある顔をしています。関西での呼び名はガシラです。

「磯の笠子は口ばかり」とは、口先ばかりで実行力の伴わない人のことを指します。

岩礁域に生息しているのですが、コケなどをあまり食べないせいか、磯魚特有のくせもなく、淡白で上品な味の白身魚ですから、大型になると、市場でも高値の高級魚の部類に入ります。徳島県・高知県・鳥取県・長崎県等から入荷してきます。

概ね魚は、産卵前が美味しくて、カサゴの旬は冬とされていますが、通年流通し、いつ食べても美味しい魚です。

煮付けは定番ですが、株式会社うおいちのホームページから簡単なアクアパッツアをご紹介します。

アクアパッツァは、イタリア風煮魚といったところでしょうか。調理も簡単、しかも美味しくて見栄えもするので、知っておくと重宝する料理です。切身のタラ、タイ、スズキなど、白身の魚なら何でもOKです。

【作り方】

①カサゴは下処理(煮魚と同じ)して塩・コショウを振り10分おく。ニンニクはつぶす。鷹のつめは種を除く。トマトはくし切り、パセリはみじん切り。

②フライパンにオリーブ油 大さじ2を入れて弱火でニンニク、鷹のつめを炒め香りが出たら取り出し、その油でカサゴの両面に焼きめを付ける。

③ニンニク、鷹のつめをフライパンに戻し、アサリ、トマト、白ワイン、水を加えて5~6分蓋をして蒸し煮にする。

④塩・コショウで味を調え、オリーブ油 大さじ1を加え、パセリを振ってでき上がり。

寒天とは、トコロテンを凍結・乾燥したものです。

トコロテンは、奈良時代から食用とされてきましたが、寒天はぐっと時代が下がり、17世紀に京都伏見の旅館の主人が作り始めました。そして、元禄四年(1691)年には、大坂天満青物市場で、早くも寒天が扱われていたのが、文献に認められています。

当初は、上方の食品でありましたが、19世紀に信州にも伝えられ、現在は、茅野市宮川を中心に、諏訪は、全国きっての寒天の主産地であります。

寒天は、上記のとおり、トコロテンを凍結乾燥したものですが、極寒期の12月から翌2月にかけて作られます。テングサ等を煮出し、トコロテンを作り、それを、夜間に凍結し、昼間は自然に解凍・脱水・乾燥が進み、それを数日繰り返し、寒天が出来上がります。天然寒天は、長野県のほか、伝統的に大阪府、京都府、兵庫県が産地です。

材料が海藻であることから、食物繊維の含有率が高いことが大きな特徴です。最近、食物繊維に関心が高まっていますが、寒天からは豊富な食物繊維を摂取することができます。

まず、手始めに、砂糖を加えない寒天ゼリーを作っては如何でしょうか。作り方は、商品包装紙等に記載されています。出来上った寒天ゼリーは、適当に切って、グリーンサラダやポテトサラダに混ぜ込んだり、黒蜜等をかければ、スイーツに、と楽しむことが出来ます。また、ポン酢等を利用して固めたあと、フォークなどでつぶして、ジュレ風にしてみるというのもおしゃれです。

寒天はそれ自体ほとんど無味無臭ですので、色々な食べ方を楽しんでください。

瀬戸内の春告魚で、これからがまさしく旬です。きらきら輝く肌が美しく、刺身の盛り合わせに加えると春らしさいっぱいです。

刺身のほか、椀種・昆布締・塩焼き・てんぷら、酢の物・又小型のものは一夜干しにと、調理方法がありますが、いずれも、淡白な味の中に旨味もあり、誠に美味しいものです。

「えんぴつ」と呼ばれる小型のものと「かんぬき」と言われる大型のものでは、価格が随分違います。大きいほど高価なのです。

外見は、スマートで美しいのですが、腹腔内はべっとりと黒い膜が覆い、苦みもあります。そんなところから、腹黒い人のことを、「さよりのような人」と言ったりします。

低脂肪で、鯛や平目に比べても、カロリーが少なく、タンパク質はほぼ同じくらい含まれている、ヘルシ―食材と言えます。待ち遠しかった春をいち早く食卓にお届け下さい。

主に剥き身で「青柳アオヤギ」として流通しています。ハマグリに良く似た二枚貝ですが、意外と貝の形を知らない人が多いかもしれません。

鮮度落ちが早いので、貝のまま購入した際には、すぐに調理することが肝心です。また、砂抜きが難しいので、貝から茹でて、身を取出し、ひとつずつ砂を洗い流します。その際には、貝の茹で汁を残しておき、砂を除いた身をそこへ戻します。

鉄分・カルシウム・EPA・タウリンなどが多く含まれます。

わけぎは春に美味しい野菜。関西では春先、青柳を見つけると早速わけぎといっしょにぬたを作ります。であいものと言えます。

ぬたの他にさっと煮含めたり、酢の物・丼などお楽しみください。

ハマグリは左右の貝殻が同じものでなければ合わないということから、夫婦和合の象徴、また相性の良い相手が見つかるようにという願いも込められ、雛祭りの料理に登場するようになりました。

天然の国産ハマグリは漁獲量が激減し、中国、韓国から輸入されるシナハマグリが流通の主役となっています。シナハマグリは、殻の表面につやがなく、細かい山形模様のものが多く、蝶番のところが紫色をしている等の特徴があります。

なお、漁獲量の少ない国産ハマグリ全体の中で、もっとも多いのはチョウセンハマグリです。名前が「チョウセン」と付くので朝鮮産と思われがちですが、日本古来のハマグリで、貝塚などからも出土しており、現在は、宮崎県日向灘や茨城県鹿島灘など外洋に面した砂浜に生息しています。

ハマグリの旬は、冬から春先で、特に産卵期に備える3~4月は栄養が蓄えられて美味しい時期です。夏には貝毒が発生しやすくなりますので注意してください。

店頭でのポイントは、殻がしっかり閉じているもの、手に持って重みがあり、振ってみて身が動かないものを選び、臭いがするものは避けましょう。

富山湾の解禁は、3月1日です。

分布は日本海や太平洋側の北海道沿岸から四国あたりまでです。

文部科学省食品成分表によれば、ゆでたホタルイカ100gについて104Cal、タンパク質は17.7g、ビタミンA(レチノール)やミネラルを多く含む、ヘルシー食材です。

酢味噌で頂くのが簡単ですが、てんぷらや、サラダにも手軽に使えます。

シチューやグラタンにも良く合いますし、味噌がパスタに良く合います。次の野菜の項でご紹介している菜の花といっしょにサラダや、スパゲティに挑戦してみてください。旬の味満載です。

鹿児島県では既に旬を迎え、全国的にこれから生育地域が広がっていき、寒冷な地方では6月~7月が旬となってきます。露地栽培の為、いわゆる無霜地域で栽培されています。

同じ畑で続いて同じ作物を栽培することを連作と言いますが、豆類の中で、特にソラマメは連作を嫌い、栽培地を変えていくなど、技術が必要な作物です。

ビタミンB1やB2、C、鉄分などが豊富に含まれ、ビタミンB2は、他の豆類に比べ、特に多く含まれます。健康な皮膚や髪を維持してくれる大事な栄養成分です。

塩ゆでしただけで、緑豊かでボリュームある一品となり、ビールのおつまみはもとより、日本酒やワインとも良く合います。

塩ゆで以外でもサラダやスープ、炒めもの等に使えますし、おいしいお出汁で、一煮立ちすれば、上等なおかずになります。

以前ご紹介したように鞘ごとオーブンやトースター、魚焼きグリルで、黒焦げに焼くと、ホクホクしてとても美味しく仕上がります。是非、皮のわたの部分も召し上げって下さい。スプーンでこそげて、チュルっとした食感をお楽しみください。

地方によって違いがありますが、春に収穫できるように概ね6月頃から種をまきます。種をまいてから収穫までにおよそ9ヶ月ぐらいかかります。その間、3~4回の土かけを行い、大事に育てます。

秋冬の葱が終わり、越冬した柔らかい春ねぎが流通し始めるのは3月頃です。

柔らかく、ほんのりとした甘味が特徴で、是非、てんぷら・素揚げ・焼きねぎ等をお楽しみください。事前に、少し加熱したネギにブルーチーズ等お好きなチーズをのせて、オーブントースターで焼くのも手軽でおいしい一品です。

11月下旬~5月の半年間程度出廻ります。

店頭に並んでいると、春を告げる使者かのように、つい手に取りたくなる野菜です。桃の節句にも欠かせないものです。

ビタミンCやミネラルが豊富な緑黄色野菜でありますが、シュウ酸はホウレンソウの20分の1以下なので、ホウレンソウのように、ゆでこぼすことに注意を払う必要はありません。それよりも、茹ですぎないことのほうが、ひとつのポイントです。

おひたしや、辛子和え、温野菜、炒めものなどのほかに、ピザのトッピングや、前項のホタルイカといっしょに春爛漫スパゲティもお薦めです。

ナノハナの栽培に向いている土地の条件というのは、「気温が低い」「日照に恵まれている」「積雪が無い」ことです。当然のことながら、北海道、東北、北陸等は向いていません。千葉県が圧倒的に栽培面積が広く、千葉県のホームページのトップをナノハナが飾り、県の花にもなっているほどです。

大阪市中央卸売市場本場へは、徳島県・香川県等から入荷されます。

低温で栽培されますが、冬の間、雪の深いところ以外、どこでも栽培されます。

ここ本場へは、主に11月頃~3月頃、徳島県、福岡県、群馬県等から出荷されてきます。

栄養的には、βカロチンを多く含むほか、鉄分が豊富です。また、葉酸が多く、その葉酸が鉄分の吸収を促進するため、貧血予防に繋がっています。

定番のバターソテーや、おひたしの他に、魚や鶏肉との相性が良いので、寄せ鍋等の鍋料理にも是非お使い下さい。

新顔として、ちぢみほうれん草をご紹介しましょう。

これは、冬の寒さにさらす 『寒じめ栽培』という方法で育てられるため、厚めの葉の表面に縮んだようなシワが入ったものです。寒さにさらすことにより、葉が引き締まり甘みが凝縮され、うまみと甘味のある濃い味が評判になっています。

只、このちぢみほうれん草は、栽培量も少なく、2月はじめ頃までの出荷となりますので、次の冬までお楽しみにお待ちください。

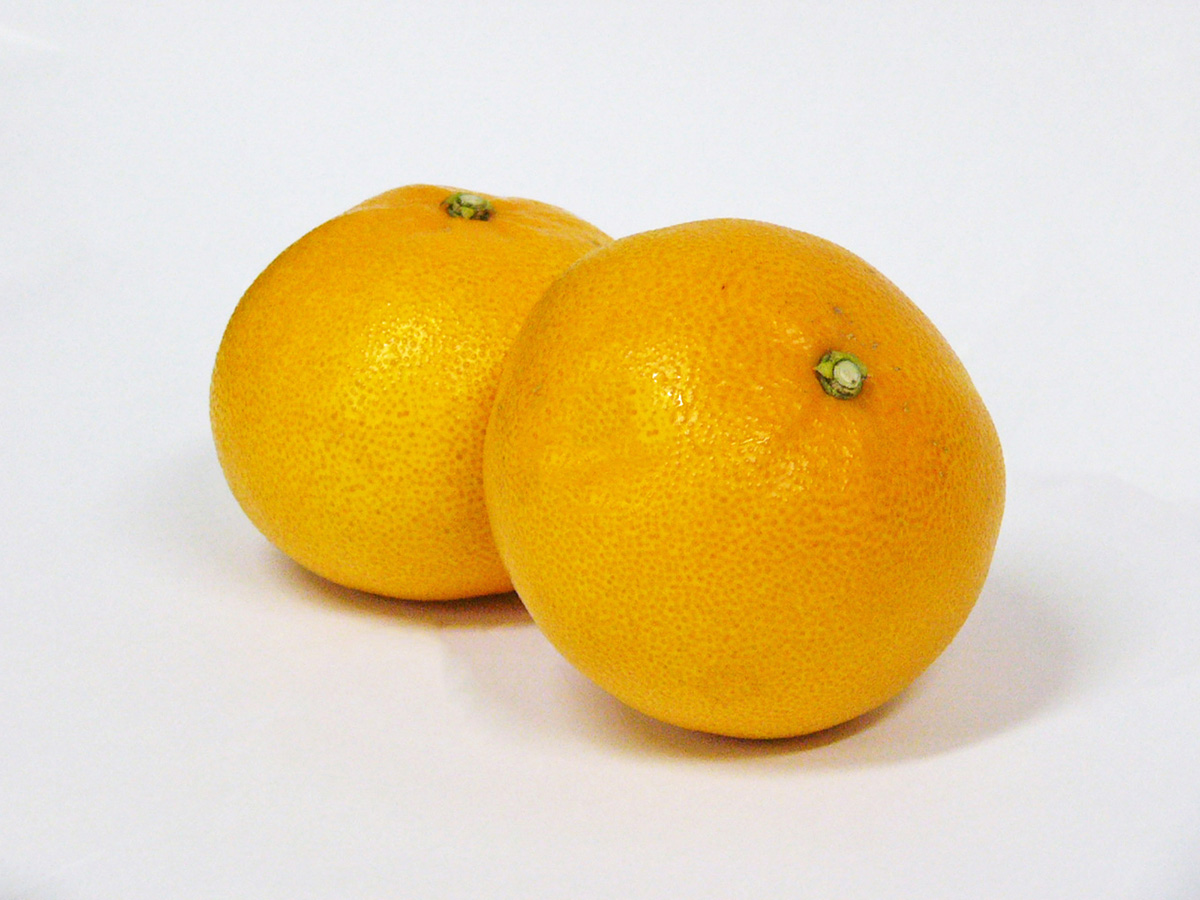

年明けから5月頃まで出荷の柑橘類は中晩柑と呼ばれ、せとかの他に、はるみ・デコポン等があります。今までにないような強い甘味・爽やかな香が好まれ、少々高価でも人気商品で、海外からの需要も伸びています。

トゲが多いので、実の表面に傷が付きやすく、又、作業しにくいことから、トゲを切り取ったり果実に袋を掛けたりしています。現在、トゲなし系統の苗作りが進められ、平成22年頃より「トゲなしせとか」が発売されています。通常せとかには5cm程度の立派なトゲがありますが「トゲなし」は1.5cm程度で、それも成長するにつれ、トゲが無なくなってきて、実を傷つけず、安全に作業できるようになってきます。

このような品種改良の為には、常に枝変わりを見つけて、それを増やして、新しい品種としていくのです。生産者や研究者は広い果樹園の1本1本を熟知し、注意深く観察し、ちょっとした違いも見落とさずに品種改良へとつなげていくのです。

「デコポン」とは、登録商標であり、品種名は「不知火(しらぬひ)」です。

「清見」と「ポンカン(中野3号)」を交配して、長崎県にある農林水産省の試験場(当時)で生まれました。当初は注目されない品種でしたが、熊本県で栽培され始め、平成以降人気が出てきた品種です。

みかけは、厚い果皮ですが、意外にむき易く、小袋も薄く、種もほとんどありません。食べやすい上に、糖度が高く、味が良いのが、人気の理由です。

登録商標である「デコポン」を名乗ることが出来るのは、「不知火(しらぬひ)」品種のうち、一定の基準をクリアしたものだけなのです。その基準とは、糖度13度以上、クエン酸度0.1%以下というものです。この数値をクリアしなければ「デコポン」を名乗ることが出来ないのです。「デコポン」の名称は美味しさのあかしと言えます。

美味しさ以外の特徴の一つに、日持ちの良い事があげられます。入荷量は、今が盛りですが、露地栽培物が、4月いっぱいまで、低温貯蔵されたものが、もう少し後まで出荷されます。まだまだおいしさを味わって頂くことが出来ます。

また、そのネーミングも特徴的です。決してキュートではないその外観を、逆に「売り」にしたところが、消費者に強く印象付ける結果となりました。

ちなみに、「デコ」が有っても無くても味に変わりはありません。

サラダの材料や、又、絞ってドレッシングにも使ってみてください。

鴨肉にはオレンジがつきものですが、デコポンも鶏肉と一緒に焼いたり、ソースに使う等、生食だけでなく、加熱料理に使っても美味しいです。

ハッサクは、「八朔」すなわち旧暦の8月1日のことで、9月頃には食べられることからこの名前が付いたとされています。但し、本当に美味しくなるのは、年明けからです。

最近では「越冬はっさく」と呼ばれる、2月末から3月に収穫し、すぐに出荷・販売されるものが主流です。新芽の出るころ、実に含まれる酸味の成分が減ってきて、より甘味を強く感じるようになるのです。

たゆまぬ品種改良で甘味を求めてきた柑橘類ですが、甘みと酸味が適度にあり、なおかつほんのり苦みを感じさせるハッサクにも根強い人気があります。

果皮は厚めですが、小袋の皮離れが良く、食べやすいのも特徴です。

霜の降りない所が栽培地として適していて、和歌山県の由良地区が有名です。

ここ本場へは、和歌山県・広島県産の入荷が大方を占めています。

はっさくの中でも「木成りはっさく」と呼ばれるものは、長く樹上に置くことにより糖度をより高いものに育てています。霜害不安の少ない温暖な地域で特別に栽培しています。樹上で越冬の後、1月末~2月当初に収穫。1ケ月程度の貯蔵を経て2月末から3月にかけて流通し始めます。

別名、土佐文旦というとおり、高知県が圧倒的に収穫量が多いのです。2月初旬頃から店頭に並びますが、3月頃が旬と言えます。

以前、小袋を剝いて、数時間置くと美味しくなるとご紹介しましたが、文旦は、日数をかけて寝かせておいてもおいしくなるのです。

この場合、もちろん、剝かずにそのまま室温で、数週間置くのです。

例えば、2月のはしりを、3月または4月まで、様子を見ながら置いておきます。外観はしわしわになってきます。そうすると、フレッシュ感を味わうと言うよりも、ぐんと甘みを強く感じるようになってきます。まさしく「尾を引く文旦」の名称となる訳です。

一度お試しになっては如何でしょうか。待ち遠しい思いが美味しさにつながって行くのではないでしょうか。